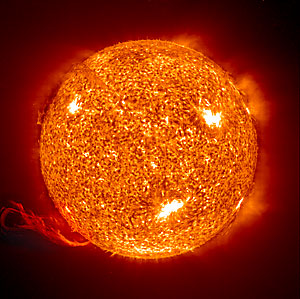

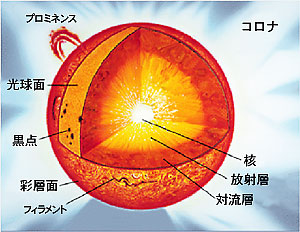

私たちすべてにふりそそぐ光と熱の源、「太陽」。直径は約140万キロで地球の約109倍、表面は絶対温度5800Kです。重力によって強く圧縮された中心部は高温・高密度で、4個の水素原子核が1個のヘリウム原子核に変わる核融合がおきています。毎日大量の水素がヘリウムに変わっても、あと50億年以上は現在のまま輝きつづけます。約46億年前に誕生した太陽は、今、壮年期をむかえているといえます。 私たちすべてにふりそそぐ光と熱の源、「太陽」。直径は約140万キロで地球の約109倍、表面は絶対温度5800Kです。重力によって強く圧縮された中心部は高温・高密度で、4個の水素原子核が1個のヘリウム原子核に変わる核融合がおきています。毎日大量の水素がヘリウムに変わっても、あと50億年以上は現在のまま輝きつづけます。約46億年前に誕生した太陽は、今、壮年期をむかえているといえます。

(photo:NASA) |

||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

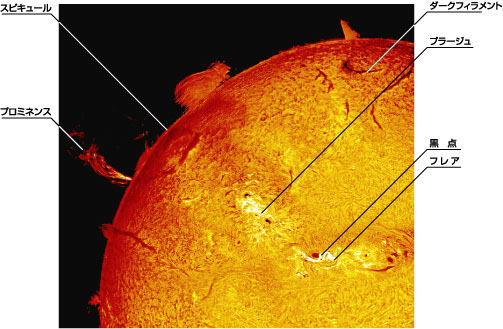

太陽の主な構造

|

||||||||||||||||

太陽観測の起源

世界中のどの古代文明でも、人々はじっと天を眺めてきました。もちろん遠く地平線上を眺めることしかできませんでしたが、それでも、回転する月、太陽、星々にさまざまな思いをはせていました。巨大なドームの中で限りなく広がる天体を見ているようなものです。自分たちが見たものが何であるかを説明し、秩序をうち立てて理解しようと天の神話を造りました。たとえばギリシャ文明では太陽を「アポロ神が太陽の馬車で空を行進している」と解釈していましたし、同じように多くの文明で、太陽や星々の神が造られてきたのです。古代の人々は、われわれ現代人以上に時間と変化の足跡に親しみを覚え、依存していたのです。

|

||||||||||||||||

望遠鏡Ⅱよる太陽観測

|

||||||||||||||||

ソーラーサイクル

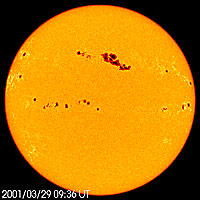

太陽にも地球と同じような季節がありますが、太陽の場合、その周期は11年です。太陽黒点の数は約11年周期で増減を繰り返します。これを「ソーラーサイクル」と呼んでいます。フレアやCMEも11年周期で増減を繰り返しています。ソーラーサイクルの最も活動的で、黒点の数の最も多い時期を「極大期」、黒点の数の最も少ない静かな時期を「極小期」といいます (SPACE WEATHER PREDICTION CENTERの情報)。

|

||||||||||||||||

白色光による観測

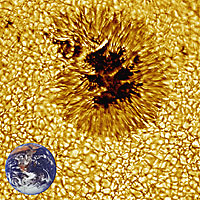

太陽の光を望遠鏡で集めて「投影装置」に投影するか、「減光フィルター」で減光すれば、太陽の表面を観測することができます。人の目で観測できる太陽の表面を「光球面」と言い、温度は約6,000度で太陽の光の大部分(可視光線)はこの光球面からでています。太陽の内部では水素のガスが核融合反応により、放射、対流を経て「光球面」に「粒状斑」として現れます。このとき、対流が起こらない場所では熱が伝わらないため温度が下がり、「黒点」となります。黒点の下に押し込められた熱は黒点の周辺の「白斑」となって現れます。また、太陽は27日の周期で自転しています。ただし、太陽はガスで構成されているため、回転の速度が緯度によって異なり、これが黒点活動の主な由来になっています。いずれも、太陽が生きている証拠です。

白斑 Faculae ― 通常は、光球の端近くで見えやすい明るい領域。磁気領域だが黒点より狭く収束。 黒点 ― エネルギーの大半が磁場にとらえられているため、温度が比較的低い。ソーラーサイクルと呼ばれている11年周期の基準となる。黒点は普通、数日継続し、大きいものになると数週間も続くものがある。地球の磁場の何千倍もある大磁場で、通常は対で発生。北の磁場が正、南の磁場が負。黒い部分「暗部」は磁力が強く、明るい部分「半暗部」は磁力が弱い。 |

||||||||||||||||

|

温度安定性の高い干渉フィルターを内蔵したカルシウム太陽望遠鏡を使うと、粒状斑がエネルギーを蓄えながら磁場を通過するときに出るイオン化カルシウムの彩層網を観察できます。眼視でのカルシウム線太陽像は必ずしもすべての人に見えるわけではありません。カルシウム線観測の主な用途は撮影です。 ** Supergranulation Cell 光球面にあり、終日続くこともる対流セルで、直径は一般的に15,000から30,000キロメートル。太陽面全域に均一に分布しています。Supergranulation Cellが交差するところには、光球面で発生する磁気のほとんどが集約し、新たに黒点が生まれます。 |

||||||||||||||||

Hα線による観測

彩層面の目だつ現象のひとつに「プロミネンス」があります。プロミネンスは、彩層面の物質が上空のコロナの中に持ち上げられる興味深い現象です。その形は実にさまざまで、太陽の淵ではまるで火山が爆発したような激しい表情を見せ、彩層面ではダークフィラメントという、ムカデがはったような黒い筋になります。いまでは日食ツアーにでかけなくても、Hαフィルターを使えば、いつでもプロミネンスを観測することができます。もちろん、Hα線で観測できる現象はプロミネンスだけではありません。「プラージュ」、「ダークフィラメント」、「フレア」などなど、白色光では単調だった太陽がごつごつと立体的でダイナミックな姿を見せてくれます。

|

株式会社ジズコ

東京都渋谷区恵比寿4-4-2 クレスト恵比寿1101

〒150-0013 Tel 03-5789-2631 Fax 03-5789-2632

Copyright© ; 2006 - 2023 ZIZCO

やがて世界中の文明で、天体の動きを観測、記録し、徐々に動きを予測するようになりました。ではどうして人々は天体の動きを観測し予測したのでしょうか。実は、作物を植えるタイミングをはかり、川が堤を超えて氾濫する時期を予測し、神からの恵みを確かなものにするため、いつ祭りをとりおこなうかなど、現実的に何らかの暦が必要だったのです。宗教や文明にしばしば太陽や星々の足跡が残されているように、人々は自然や季節の移り変わりと密接に結びついて生活してきました。 人々が天体の観測を重ねるにつれ、一部の文明では天体の知識が極めて正確に体系づけられます。長期に渡る観測により、暦が生まれました。マヤ文明の聖職者は月の公転周期を極めて正確に計算できました。また、他の文明では、天体の知識を利用して住居を設計し、食事場所を建設し、観測施設を発展させることもありました。その頃の多くの文明では、冬至と夏至を記す目印を地平線上の遺跡に合わせて作り、朝日を正確に取り込む開口部を配備した後世に残る観測所を作り始めていました。イギリス北部にあるストーンヘンジにも同じような起源がありそうです。他の文明でも、至点に向かって石が長い列に配置されています。

やがて世界中の文明で、天体の動きを観測、記録し、徐々に動きを予測するようになりました。ではどうして人々は天体の動きを観測し予測したのでしょうか。実は、作物を植えるタイミングをはかり、川が堤を超えて氾濫する時期を予測し、神からの恵みを確かなものにするため、いつ祭りをとりおこなうかなど、現実的に何らかの暦が必要だったのです。宗教や文明にしばしば太陽や星々の足跡が残されているように、人々は自然や季節の移り変わりと密接に結びついて生活してきました。 人々が天体の観測を重ねるにつれ、一部の文明では天体の知識が極めて正確に体系づけられます。長期に渡る観測により、暦が生まれました。マヤ文明の聖職者は月の公転周期を極めて正確に計算できました。また、他の文明では、天体の知識を利用して住居を設計し、食事場所を建設し、観測施設を発展させることもありました。その頃の多くの文明では、冬至と夏至を記す目印を地平線上の遺跡に合わせて作り、朝日を正確に取り込む開口部を配備した後世に残る観測所を作り始めていました。イギリス北部にあるストーンヘンジにも同じような起源がありそうです。他の文明でも、至点に向かって石が長い列に配置されています。 太陽遺跡はどれも、「太陽は一日として同じ位置から姿を見せない」という観測結果に基づいて配置されています。毎年3月20日近くにくる春分になると、太陽は真東から昇り真西に沈みます。北半球では、太陽が昇る地点は夏至の6月21日まで毎日北に少しずつ移動し、夏至には太陽が地平の最も北よりを通過します。そしてまた南に移動し9月22日の秋分を過ぎ、12月21日には地平の最も南よりを通過します。この年間周期が繰り返され、私たちは季節を感じます。

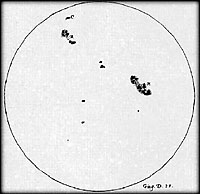

太陽遺跡はどれも、「太陽は一日として同じ位置から姿を見せない」という観測結果に基づいて配置されています。毎年3月20日近くにくる春分になると、太陽は真東から昇り真西に沈みます。北半球では、太陽が昇る地点は夏至の6月21日まで毎日北に少しずつ移動し、夏至には太陽が地平の最も北よりを通過します。そしてまた南に移動し9月22日の秋分を過ぎ、12月21日には地平の最も南よりを通過します。この年間周期が繰り返され、私たちは季節を感じます。 人類は有史以来、自分たちの生活に役立てるため、太陽活動を観測し理解しようと努めてきました。はじめて、望遠鏡を使って太陽を観測したのは、ガリレオ・ガリレイ(1564〜1642)です。ガリレオは、「黒点」の手書きスケッチを残し、その黒点が毎日変化していることを記録しています。そして、宇宙時代を迎えた現在では、近代的な地上の観測設備だけでなく、人工衛星やハイテクを駆使して太陽活動を観測しています。

人類は有史以来、自分たちの生活に役立てるため、太陽活動を観測し理解しようと努めてきました。はじめて、望遠鏡を使って太陽を観測したのは、ガリレオ・ガリレイ(1564〜1642)です。ガリレオは、「黒点」の手書きスケッチを残し、その黒点が毎日変化していることを記録しています。そして、宇宙時代を迎えた現在では、近代的な地上の観測設備だけでなく、人工衛星やハイテクを駆使して太陽活動を観測しています。

粒状斑 ― 約1000kmの小さなセルで、黒点以外の全光球面を覆っている。対流層の最上部。高温の対流物が内部から表面に噴出した後、冷えて黒い筋に沿って内部に沈んでいく。ひとつの粒状斑が表面に残るのはわずか20分くらいで、次の粒状斑が現れてくる。粒状斑内の流れは秒速7kmという超音速。その衝撃波音とノイズは表層で波を起こす。

粒状斑 ― 約1000kmの小さなセルで、黒点以外の全光球面を覆っている。対流層の最上部。高温の対流物が内部から表面に噴出した後、冷えて黒い筋に沿って内部に沈んでいく。ひとつの粒状斑が表面に残るのはわずか20分くらいで、次の粒状斑が現れてくる。粒状斑内の流れは秒速7kmという超音速。その衝撃波音とノイズは表層で波を起こす。 カルシウムのK線(CaK線=波長393.3nm)は、Hα線と並ぶ太陽の代表的な強い吸収線です。CaK線で太陽を観測すると、白色光で見る光球面とHα線で見る彩層面の間の様子をとらえることができます。具体的には、青紫のイオン化カルシウムガスの層で生じる「プラージュ」、「活動領域」、「磁気嵐」などです。そのガス層はHαで観測できる彩層面の下にあり、温度も彩層面より低く、太陽の活動と気象に関する新たな情報を提供してくれます。

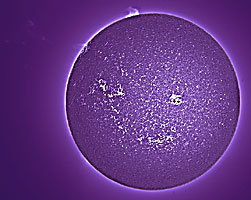

カルシウムのK線(CaK線=波長393.3nm)は、Hα線と並ぶ太陽の代表的な強い吸収線です。CaK線で太陽を観測すると、白色光で見る光球面とHα線で見る彩層面の間の様子をとらえることができます。具体的には、青紫のイオン化カルシウムガスの層で生じる「プラージュ」、「活動領域」、「磁気嵐」などです。そのガス層はHαで観測できる彩層面の下にあり、温度も彩層面より低く、太陽の活動と気象に関する新たな情報を提供してくれます。 光球面のすぐ上にある赤オレンジ色のガス層のことを「彩層面」といいます。太陽面と太陽の希薄な大気の遷移領域(Transition Region)でもあり、光球面の上にある不均一な層です。紫外線を含み、人口衛星や望遠鏡による観測対象となっています。

光球面のすぐ上にある赤オレンジ色のガス層のことを「彩層面」といいます。太陽面と太陽の希薄な大気の遷移領域(Transition Region)でもあり、光球面の上にある不均一な層です。紫外線を含み、人口衛星や望遠鏡による観測対象となっています。